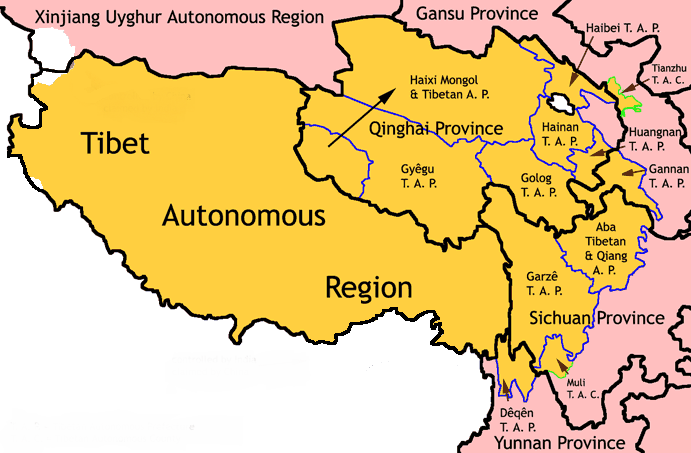

तिब्बत उत्तर में चीनी तुर्किस्तान और मंगोलिया; पूर्व में चीन; दक्षिण में बर्मा, भारत (सिक्किम), भूटान और नेपाल; और पश्चिम में भारत (पंजाब और कश्मीर) से घिरा हुआ है. आज हम भारत और तिब्बत के बीच राजनैतिक सम्बन्ध और इतिहास को टटोलने की कोशिश करेंगे.

भारत और चीन के मध्य विवाद के मुख्य कारक के रूप में तिब्बत

1951 में तिब्बत पर चीन के आधिपत्य ने दो एशियाई शक्तियों के मध्य स्थिर बफर क्षेत्र को समाप्त कर दिया और सीमा विवाद को शत्रुता के रूप में परिवर्तित कर दिया. इसके अतिरिक्त, 1956 के अंत में तिब्बत में चीनी सैनिकों के प्रवेश ने इस समस्या को और भी अधिक गंभीर बना दिया.

हाल ही में, तिब्बत में चीन के सैन्य और अवसरंचना सम्बन्धी विकास के साथ-साथ तिब्बत में उद्गमित और भारत में प्रवाहित नदियों के मार्ग परिवर्तन या बाँध निर्माण के सम्बन्ध में उनकी परियोजनाओं ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

इसके विपरीत दलाई लामा की भारत में उपस्थिति और भारत में बड़ी संख्या में निवास कर रहे तिब्बती शरणार्थियों से चीन भारत से चिढ़ा हुआ रहता है.

तिब्बत पर भारत की नीति

1947 से लेकर वर्तमान समय तक भारत की तिब्बत-विषयक नीति को निम्नलिखित विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है –

1947-51 तक : विश्व के अधिकांश देश तिब्बत पर चीन के संभावित आक्रमण का विरोध कर रहे थे और भारत भी इसके विरुद्ध था. भारत ने बीजिंग पर दबाव डाला कि वह तिब्बत में सेना न भेजे.

1954-50 तक : भारत ने तिब्बत को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने और तिब्बत में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने के लिए बीजिंग को सहमत करने का प्रयास किया.

1962-77 तक : भारत-चीन युद्ध के दौरान भारत ने तिब्बती विरोध का समर्थन किया और तिब्बत में उपस्थित चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया. भारत ने 1963 में तिब्बत के लिए नए संविधान की घोषणा करने से दलाई लामा को नहीं रोका.

1986-1999 तक : 1988 में भारत ने चीन के क्षेत्र के भाग के रूप में तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र को मान्यता प्रदान की और दोहराया कि वह तिब्बतियों को भारत में चीनी विरोधी राजनितिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं करता है.

वर्ष 2003 में : भारतीय प्रधानमन्त्री चीन की यात्रा पर गये और वहाँ यह वक्तव्य दे डाला कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला नहीं किया था. भारत का यह कथन सत्य के विपरीत था क्योंकि आक्रमण के बाद ही दलाई लामा को तिब्बत से पलायन करना पड़ा था. मैकमोहन लाइन के विषय में भारत की नीति तथा अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा कब्ज़ा किये गये भूभाग के बारे में भारत के दृष्टिकोण को देखते हुए यह कथन अनुचित था. तत्कालीन भारतीय नेतृत्व ने यह तथ्य भुला दिया था कि तिब्बत ने 1914 के शिमला समझौते में स्वतंत्र रूप से भाग लिया था. इन सबके बावजूद चीन भारत के प्रति कभी उदार नहीं हुआ है और वह आज भी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का एक भाग मानता है.

आगे की राह

भारत की तिब्बत के सम्बन्ध में स्पष्ट राय नहीं है. एक ओर कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को समय के साथ तिब्बत पर अपने प्रभाव का पुनः दावा करना चाहिए वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि 1959 से तिब्बत में काफी परिवर्तन हुए हैं और भारत को उसके अवसंरचनात्मक विकास (बीजिंग-ल्हासा रेलवे लाइन), बीजिंग की तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले क्षेत्रों से तिब्बत की ओर बहुसंख्यक हान चीनी श्रमिकों के स्थानान्तरण के कारण स्थानीय जनांकिकी में परिवर्तन, तिब्बती शरणार्थी की संख्या में गिरावट इत्यादि कारकों को देखते हुए तिब्बत के सम्बन्ध में अपनी रणनीति में सक्रियता से परिवर्तन करना चाहिए.

ल्हासा की संधि के बारे में पढ़ें >> ल्हासा संधि