किसी बौद्ध धर्म के व्यक्ति को इन चार स्थानों का वैराग्य की वृद्धि के हेतु दर्शन करना चाहिए. वे चार स्थान हैं –

- लुम्बिनी वन, जहाँ तथागत का जन्म हुआ.

- बोधगया, जहाँ उन्होंने ज्ञानप्राप्त किया.

- ऋषिपतन मृगदाव (सारनाथ), जहाँ उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश, और

- कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अनुपाधिशेष निर्वाण में प्रवेश किया.

उपर्युक्त चार स्थलों के अतिरिक्त चार अन्य स्थल हैं, जो बौद्ध धार्मिक साहित्य में अत्यंत पवित्र माने गए हैं. वे हैं –

- बुद्धकालीन कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती.

- संकाश्य

- मगध की राजधानी राजगृह और

- लिच्छवियों की वैशाली

उपर्युक्त आठों स्थलों को मिलाकर बौद्ध साहित्य में ही अट्ठमहांठाणानि या महास्थान कहलाते हैं.

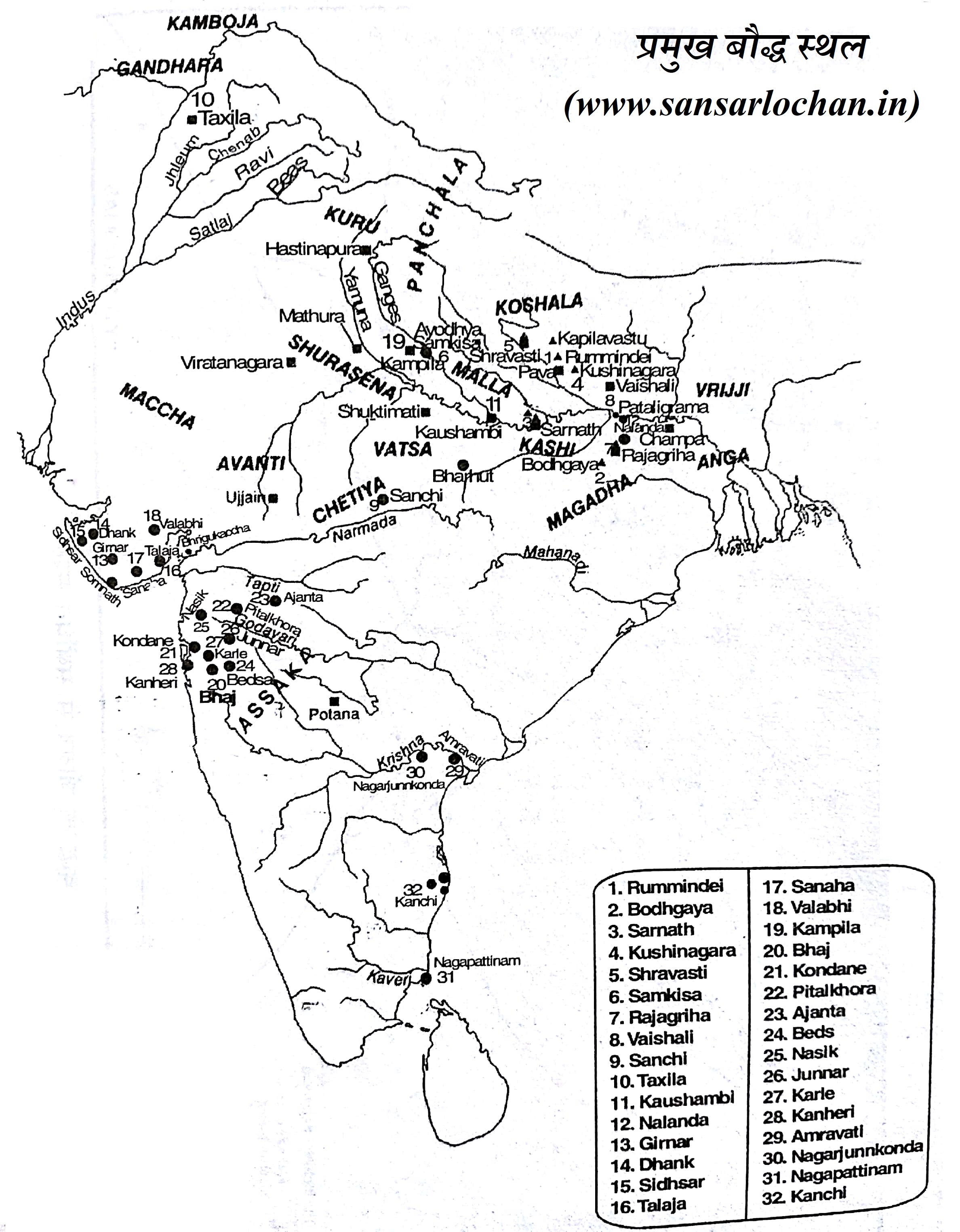

प्रमुख बौद्ध स्थल

लुम्बिनी

लुम्बिनी में भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था. इस स्थान की आधुनिक स्थिति रुम्मिनदेयी है जो नेपाल की तराई में स्थित है. अशोक का स्तम्भ यहाँ विद्यमान है. जिस पर अंकित अभिलेख से पता लगता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद बीसवें वर्ष में इस स्थल की यात्रा की थी. अशोक के इस अभिलेख पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ भगवान् बौद्ध पैदा हुए थे. इससे असंदिग्ध रूप से भगवान् बुद्ध के जन्म की पहचान हो जाती है. अशोक स्तम्भ के अलावा यहाँ एक प्राचीन चैत्य भी है, जिसमें एक मूर्ति पर भगवान् बुद्ध के जन्म का दृश्य अंकित है.

बोधगया

बोधगया में भगवान् बुद्ध ने सम्यक सम्बोधि प्राप्त की थी.

सारनाथ

यहाँ भगवान् बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया. यह धर्मचक्रप्रवर्तन का स्थान है. अशोक ने यहाँ कई स्मारक स्थापित किये, जिनमें प्रसिद्ध अशोक-स्तम्भ, जिसके शीर्ष भाग पर चार सिंह की मूर्तियाँ अंकित हैं. चारों दिशाओं में निर्भीकतापूर्वक शांति और सद्भावना के बुद्ध संदेश की घोषणा का यह प्रतीक है.

- पाँचवी और सातवीं शताब्दी ई. में क्रमशः फाहियान और युआन-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा की और इसके विषय में महत्त्वपूर्ण विवरण दिए हैं.

- बारहवीं शताब्दी के पूर्व भाग में कन्नौज के राजा गोविन्द चंदगाहड़वाल की रानी कुमारदेवी ने यहाँ एक विहार बुद्ध के धर्मचक्रप्रवर्तन के स्मारक के रूप में बनवाया था.

- वाराणसी से सारनाथ की ओर आने पर सारनाथ के समीप जो एक ऊँचा भग्न स्तूप दिखाई पड़ता है, जिसे आजकल चौखंडी कहते हैं, वह वही स्थल है जहाँ पहली बार पञ्चवर्गीय भिक्षु मिले थे और जिन्हें बुद्ध ने बाद में अपने धर्म में दीक्षित किया था. सारनाथ के भग्नावशेषों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण धामेख-स्तूप है जो उस स्थान को सूचित करता है जहाँ भगवान् बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था. आस-पास की भूमि से यह स्तूप करीब 46 मीटर ऊँचा है.

- धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में बलुआ पत्थर की बनी भगवान् बुद्ध की मूर्ति जो यहाँ मिली है, भारतीय कला की एक अद्वितीय कृति है.

कुशीनगर

यहीं के शाल-वन में अस्सी वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था. इस ठान की पहचान आजकल के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कसिया नामक स्थान से की गई है.

- फाहियान और युआन-च्वांग ने कुशीनगर को उजड़ी हुई अवस्था में देखा था.

- कुशीनगर में स्थिति परिनिर्वाण चैत्य गुप्तकाल में निर्मित किया गया.

- अशोक ने भी यहाँ एक स्तूप बनवाया था.

- कुशीनगर में माथा “कुंवर का कोट” नामक स्थान में भगवान् बुद्ध की परिनिर्वाण प्राप्त की शैयासीन स्थिति में एक भव्य मूर्ति मिली है.

- कुशीनगर में रामाभार नामक उस स्थिति को सूचित करता है जहाँ भगवान् बुद्ध का दाह-संस्कार किया गया था और उनके धातु अवशेष के आठ भाग किये गये थे.

श्रावस्ती

यह प्राचीन कोसल देश की राजधानी थी. श्रावस्ती के प्रसिद्ध सेठ अनाथपिंडिक ने यहाँ बुद्ध और भिक्षु संघ के निवास के लिए प्रसिद्ध जेतवन विहार बनवाया था.

संकाश्य

आज इसका नाम संकिसा-बसतपुर है जो फर्रुखाबाद जिला, उत्तर प्रदेश में है. यहाँ भगवान् बुद्ध त्रयस्त्रिंश लोक से उतरे थे.

राजगृह

इसका आधुनिक नाम राजगीर है जो पटना जिले, बिहार में स्थित है. यह मगध राज्य की राजधानी था जिसका बौद्धों के लिए अनेक दृष्टियों में महत्त्व है. यहाँ भगवान् बुद्ध ने अनेक बार वर्षावास किया और यहीं देवदत्त ने उनकी जान लेने का भी प्रयत्न किया.

- इसी नगर के वैभार पर्वत की सप्तपर्णी (सत्तपण्णी) गुफा में भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई.

- अनेक प्राचीन स्थलों की खोज राजगिरी के भग्नावशेषों में की जा सकती है.

- जरासंघ की बैठक को कुछ विद्वानों ने पिप्पल का निवास स्थल माना है. कुछ पालि ग्रन्थों में प्रथम संगीति के संयोजन महाकश्यप के निवास स्थान को पिप्पल गुहा कहा गया है.

- गृध्रकूट पर्वत जहाँ भगवान् बुद्ध अक्सर निवास करते थे, राजगृह के समीप ही है.

वैशाली

यह लिच्छवियों की राजधानी थी. इसका आधुनिक नाम बसाढ़ है जो जिला मुजफ्फरपुर, बिहार में है. प्रारम्भिक युग में बौद्धों का एक प्रधान केंद्र थी. भगवान् बुद्ध अपने जीवन काल में इस नगरी में तीन बार गये. यहीं भगवान् बुद्ध ने यह घोषणा की थी कि तीन महीने बाद वे महापरिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे.

- भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लिच्छवियों ने उनके धातुओं में से प्राप्त अपने भाग पर एक स्तूप का निर्माण वैशाली में किया था.

- बुद्ध परिनिर्वाण के करीब सौ बर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी.

- राजा विशाल का गढ़ नामक स्थान, जो बसाढ़ में है, वैशाली के प्राचीन गढ़ को सम्भवतः सूचित करता है.

- फाहियान और युआन-च्वांग ने इस ठान की यात्रा की. जहाँ बलुआ पत्थर का एक स्तम्भ है जो आस-पास की सतह से 7 मीटर ऊँचा है. यह अशोक की शैली का स्तम्भ है परन्तु इस पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है. संभवतः यह उन कई अशोक स्तम्भों में से ही है जिनका उल्लेख युआन-च्वांग ने किया है.

साँची

साँची (मुंबई से 880 किलोमीटर) का सम्बन्ध गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं है और न उसका अधिक उल्लेख प्राचीन बौद्ध साहित्य में हुआ है. चीनी यात्रियों ने भी इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है. फिर भी यह निश्चित है कि प्रारम्भिक बौद्ध कला की सर्वोत्तम निधियाँ हमें साँची में ही मिलती हैं. साँची के स्मारकों का आरम्भ अशोक के युग से हुआ. साँची के बड़े स्तूप का व्यास 30.5 मीटर है. अपने मौलिक रूप में इसे अशोक के काल में ईंट से बनवाया गया था. बाद में इसके आकार को दुगुना किया गया.

अशोक द्वारा की गई बोधगया की यात्रा का एक शिल्पांकन साँची के बड़े स्तूप में पाया जाता है. अन्य कोई छोटे स्तूप यहाँ हैं. अग्र श्रावकधर्म-सेनापति सारिपुत्र और महामौद्गल्लयान के धातुओं के अवशेष साँची में ही मिले थे, जो वहाँ एक नव-निर्मित विहार में स्थापित किये गये हैं.

तक्षशिला

आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में है. भगवान् बुद्ध के जीवन काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान था, जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी शिल्पों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे.

कौशाम्बी

कौशाम्बी भगवान् बुद्ध के जीवन काल में वत्स-राज्य की राजधानी थी. यहाँ प्रसिद्ध घोषिताराम विहार था. कौशाम्बी की पहचान आधुनिक कोसम गाँव के रूप में की गई है, जो इलाहाबाद जिले में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है.

नालंदा

इसका आधुनिक नाम बड़गाँव है जो राजगीर के समीप स्थित है. उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया. भगवान् बुद्ध ने इस स्थान की अनेक बार यात्रा की और अशोक के समय से ही यहाँ संघाराम आदि बनने शुरू हो गए, परन्तु जो भग्नावशेष यहाँ मिले हैं वे प्रायः गुप्तकाल तक के ही हैं.

- युआन-च्वांग ने कुछ समय नालंदा महाविहार में रहकर अध्ययन किया था और उसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है.

- पाँचवी शताब्दी ई. से लेकर 12वीं शताब्दी ई. तक नालंदा विश्वविद्यालय के महावैभवशाली दिन थे और एक शिक्षा-केंद्र के रूप में वह सम्पूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था.

- चीनी यात्री इ-त्सिंग ने भी नालंदा के भिक्षुओं के जीवन का वर्णन किया है.

- तारानाथ के अनुसार आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, सुविष्णु, आर्यदेव, दीनाग्गा, धर्मपाल, असंग, वसुबन्धु जैसे आचार्यों ने नालंदा को सुशोभित किया है.

पश्चिम भारत (गुजरात)

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रवेश कब हुआ. परन्तु वहाँ अशोक के समय से पूर्व बौद्ध धर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार अवश्य था. जूनागढ़ के समीप गिरनार में अशोक का एक शिलालेख मिला है, जिससे प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में इसी समय व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया.

गिरनार

जूनागढ़ में गिरनार के समीप अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था है. युआन-च्वांग ने सातवीं शत्बादी ईसवी में जूनागढ़ की यात्रा की थी. युआन-च्वांग के वर्णनानुसार उस समय यहाँ कम-से-कम 50 विहार थे जिनमें स्थविरवाद सम्प्रदाय के तीन हजार भिक्षु निवास करते थे.

जूनागढ़ के आसपास कई गुफाएँ हैं जो तीन मंजिलों तक की हैं, परन्तु इनमें किसी अभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है.

धांक

जूनागढ़ से 48 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम और पोरबन्दर से 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में धांक नामक स्थान है जहाँ चार गुफाएँ पाई गई हैं. इनमें अनेक उत्तरकालीन पौराणिक मूर्तियाँ हैं. मुजुश्री के नाम पर एक कुआँ भी है.

सिद्धसर

धांक से कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में सिद्धसरहै जहाँ कई गुफाएँ हैं जो बौद्ध दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं.

तलाजा

भवनगर से 48 किलोमीटर दक्षिण में तलाजा नामक स्थान है जो किसी समय एक महान् बौद्ध केंद्र था. जहाँ 36 गुफाएँ और एक कुड है. संभवतः ये गुफाएँ अशोक के युग के कुछ ही बाद की हैं.

सान्हा

तलाजा से दक्षिण-पश्चिम में सान्हा की 62 गुफाएँ हैं. ये सादे ढंग की हैं और इनमें चित्रकारी आदि नहीं पाई जाती.

वल्लभी

छठी शताब्दी ई. के बाद सौराष्ट्र में बल्लभी, जो आज भवनगर से 35 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है, बौद्ध धर्म का केंद्र हो गई.

- सन् 640 ई. में युआन-च्वांग ने इसकी यात्रा की. उस समय यहाँ 100 विहार थे जिनमें साम्मितीय सम्प्रदाय के 6,000 भिक्षु रहते थे.

- उस समय एक विद्या केंद्र के रूप में वल्लभी की ख्याति केवल नालंदा के बाद थी और स्थिरमति और गुणमति जैसे प्रख्यात आचार्य यहाँ निवास करते थे.

- सातवीं और आठवीं शताब्दी ई. के ताम्रपत्र अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वल्लभी के मैत्रक शासकों ने पन्द्रह बौद्ध विहारों की भूमि दान की थी. ये विहार वल्लभी के राजवंश के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बनवाये गये थे.

काम्पिल्य

गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद्ध महत्त्व है. गुजरात के राष्ट्रकूट वंश के दन्तिवर्मा (867 ई.) नामक राजा का एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिससे ज्ञात होता है कि स्थविर स्थिरमति के आदेश से इस राजा ने पुरावि (आधुनिक पूर्ण सूरत जिले में) नदी में स्नान कर काम्पिल्य विहार को भूमि दान की थी.

- इस विहार में उस समय सिन्धु देश के संघ के पाँच सौ भिक्षु रहते थे.

- राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष के एक अन्य अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने सन् 884 ई. से इसी प्रकार का भूमि दान इस विहार के लिए किया था.

पश्चिमी भारत (महाराष्ट्र)

अशोक के काल से ही बौद्ध धर्म महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गया था. पश्चिमी महाराष्ट्र के सह्ययाद्रि पर्वत में अनेक बौद्ध गुफाएँ पाई जाती हैं, जिनमें कहीं-कहीं चित्रकारी भी की गई है. चट्टानों को काटकर गुफाएँ बनाने की स्थापत्य कला के लिए महाराष्ट्र के जो स्थान प्रसिद्ध हैं उनमें भाजा, कोंडाणे, पीतलखोरा, अजन्ता, बेदसा, नासिक, कार्ल, कान्हेरी और एलोरा (वेरूल) अधिक महत्त्वपूर्ण हैं.

भाजा

भाजा में द्वितीय शतबदी ई.पू. का प्राचीनतम बौद्ध चैत्य भवन पाया जाता है.

कोंडाणे

कोंडाणे की बौद्ध गुफाएँ भाजा की गुफाओं से कुछ बाद की हैं.

पीतलखोरा

पीतलखोरा की बौद्ध गुफाओं में सात विचित्र अभिलेख मिले हैं जिनमें कुछ भिक्षुओं के नाम भी अंकित हैं.

अजन्ता

अजन्ता में विभिन्न आकार की 29 गुफाएँ हैं. इनके भित्ति-चित्र भारत की ही नहीं, विश्व की अन्यतम कलाकृतियों में हैं.

बेदसा

बेदसा का चैत्य से साढ़े छह किलोमीटर दक्षिण-पूर्व है.

नासिक

प्रथम शताब्दी ई.पू. से लेकर दूसरी शत्बादी ई. तक की 23 गुफाएँ नासिक में हैं. छठी और सातवीं शताब्दी ई. में इनमें से कई को महायानी रूप दिया गया.

जुन्नर

जुन्नर में लगभग 130 गुफाएँ पाई जाती हैं. ऐसा लगता है कि यहाँ प्राचीन काल में पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बौद्ध संघाराम था.

कार्ले

कार्ले का चैत्य भवन सामन्यतः भाजा के समान ही है. एक अभिलेख में इसे चट्टान काटकर बनाया गया जम्बुद्वीप का सर्वश्रेष्ठ प्रसाद कहा गया है.

कान्हेरी

कान्हेरी में प्राचीन काल में एक विशाल बौद्ध संघाराम था. यहाँ एक सौ से अधिक बौद्ध गुफाएँ पाई गई हैं जिनका काल दूसरी शत्बादी ई. से लेकर आज तक है.

दक्षिण भारत

जिस प्रकार महाराष्ट्र चट्टान से काटकर बनाई गई स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आंध्र अपने विशाल बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है. अशोक के काल में आंध्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया. कृष्णा नदी की दक्षिणी घाटियों और गोदावरी के बीच के प्रदेश में अनेक विशाल बौद्ध विहारों का निर्माण समृद्ध व्यापारियों के द्वारा किया गया. अमरावती और नागार्जुनकोंडा के स्तूप, जो गुंटूर जिले में हैं और भट्टिप्रोलु. जगय्यपेट, गुसिवाडा और घंटिशाल के स्तूप को कृष्णा जिले में है, दूसरी शताब्दी ई.पू. और तीसरी शताब्दी ई.पू. बनाया गया. इस बात के प्रमाण है कि यह एक महास्तूप था, जिसमें भगवान् बुद्ध की धातुओं का अंश प्रतिस्ठापित किया गया था.

अमरावती

अमरावती गुंटूर के 26 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. आंध्र राज्य में सबसे महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थान यही है. अमरावती का स्तूप विशालतम और प्रसिद्धतम है. इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शताब्दी ई.पू. किया गया था, परन्तु 150-200 ई. में नागार्जुन के प्रयत्नों से इसका परिवर्द्धन किया गया.

- बुद्ध के जीवन के अनेक चित्र इसकी पाषाण वेष्टनियों पर अंकित किये गये हैं.

- कलात्मक सौदर्य और विशालता में अमरावती के स्तूप की तुलना में उत्तर के साँची और भरहुत के स्तूपों से की जा सकती है.

- मूर्तिकला के गांधार और मथुरा के सम्प्रदायों की भांति अमरावती का मूर्तिकला सम्प्रदाय भी बड़ा प्रभावशाली था. इसके द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक गई.

नागार्जुनकोंडा

नागार्जुनकोंडा के स्तूप की खोज बीसवीं सदी में हुई. गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे यह स्थित है. संभवतः अशोक के समय में इसका निर्माण किया गया. बाद में तीसरी शताब्दी में इसका पुनः निर्माण और परिवर्द्धन किया गया. नागार्जुनकोंडा के समीप अन्य अनेक स्थानों में काफी बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप बनाए गये हैं.

नागपट्टम

मद्रास के समीप नागपट्टम में चोलों के समय में एक बौद्ध विहार थे, ऐसा हमें ग्यारहवीं शताब्दी के एक अभिलेख से मालूम होता है. आचार्य धम्मपाल ने नेत्ति-प्रकरण की अपनी अट्ठकथा में इस स्थान का उल्लेख किया है और कहा है कि इसी के धर्माशोक विहार में रहकर उन्होंने अपनी वह अट्ठकथा लिखी.

श्रीमूलवासम

पश्चिम घाट के श्रीमूलवासम नामक स्थान में इसी नाम के राजा के शासनकाल में एक बौद्ध संघाराम था. तंजौर के मन्दिर में बुद्ध के जीवन से सम्बंधित चित्र अंकित किये गये हैं.

काँची

दक्षिण में काँची एक प्रसिद्ध केंद्र था, जहाँ एक राज-विहार और सौ अन्य बौद्ध विहार थे. इस नगर के समीप पाँच बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं. प्रसिद्ध पालि अट्ठकथाचार्य बुद्धघोष ने मनोरथ-पूरणी (अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा) की रचना कांचीपुरम में अपने मित्र जोतिपाल के साथ निवास करते हुए उनकी प्रार्थना पर की थी. युआन-च्वांग ने भी काँची के धर्मपाल नामक एक प्रसिद्ध आचार्य का उल्लेख किया है जो नालंदा में शिक्षक हुआ करते थे. चौदहवीं शताब्दी ई. तक कांचीपुरम बौद्ध धर्म का एक केंद्र बना रहा.

Read also :-

बौद्ध धर्म के विषय में स्मरणीय तथ्य : Part 1

बौद्ध धर्म के विषय में स्मरणीय तथ्य : Part 2

बौद्ध धर्म के विषय में स्मरणीय तथ्य : Part 3